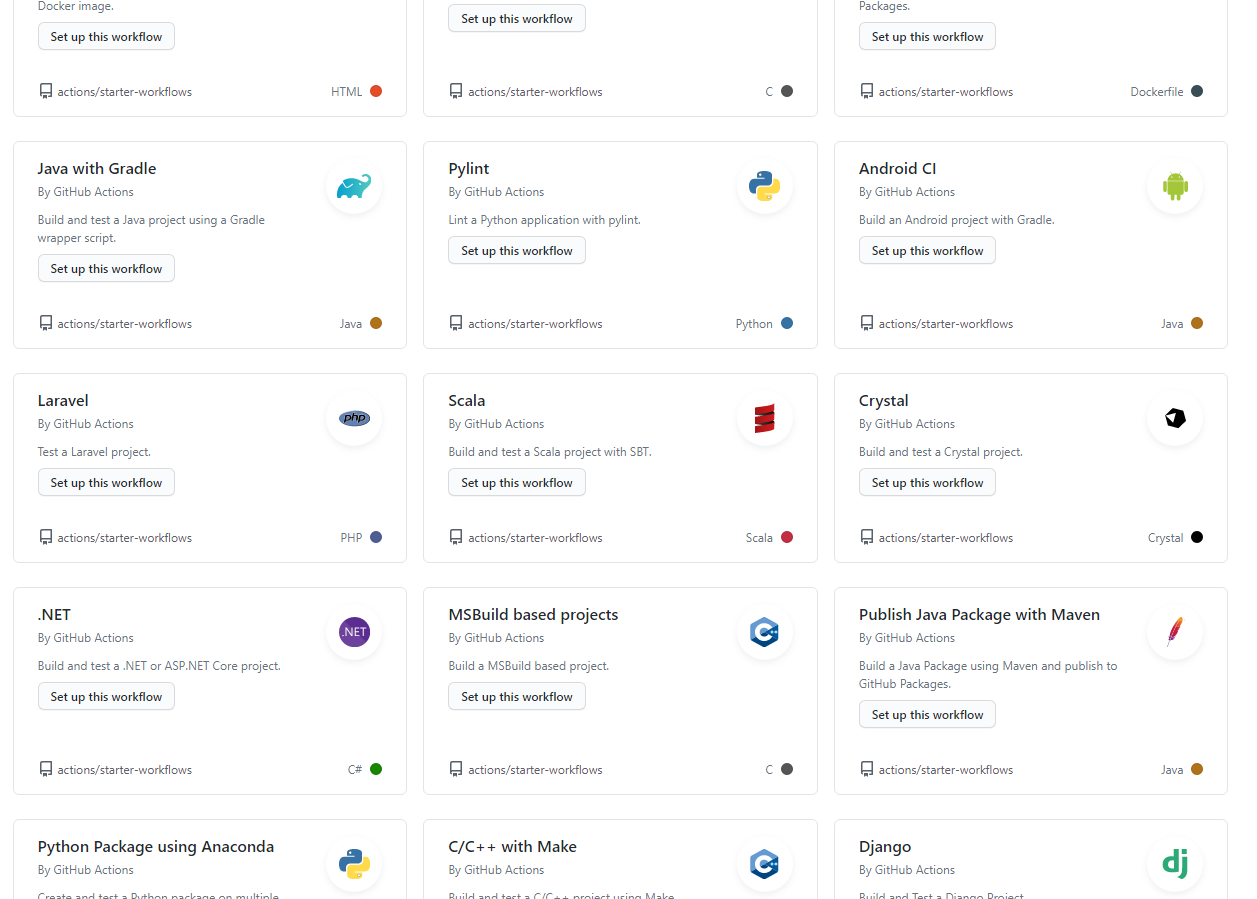

简介

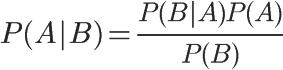

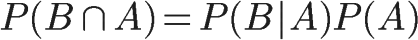

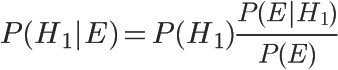

概率论中贝叶斯算法是最基本的一个条件概率算法。学过概率理论的人都知道条件概率的公式:P(AB)=P(A)P(B|A)=P(B)P(A|B);即事件A和事件B同时发生的概率等于在发生A的条件下B发生的概率乘以A的概率。由条件概率公式推导出贝叶斯公式:P(B|A)=P(A|B)P(B)/P(A);即,已知P(A|B),P(A)和P(B)可以计算出P(B|A)。

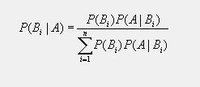

假设B是由相互独立的事件组成的概率空间{B1,b2,...bn}。则P(A)可以用全概率公式展开:P(A)=P (A|B1)P(B1)+P(A|B2)P(B2)+..P(A|Bn)P(Bn)。贝叶斯公式表示成:P(Bi|A)=P(A|Bi)P(Bi)/(P(A|B1)P(B1)+P(A|B2)P(B2)+..P(A|Bn)P(Bn));常常把P(Bi|A)称作后验概率,而P(A|Bn)P(Bn)为先验概率。而P(Bi)又叫做基础概率。

贝叶斯公式:

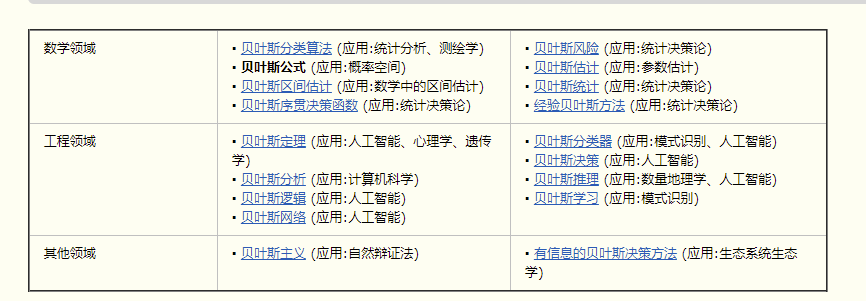

贝叶斯公式看起来很简单,但是在自然科学领域应用范围及其广泛。同时理论本身蕴含了深刻的思想。

贝叶斯概率的历史

贝叶斯理论和贝叶斯概率以托马斯·贝叶斯(1702-1761)命名,他证明了现在称为贝叶斯定理的一个特例。术语贝叶斯却是在1950年左右开始使用,很难说贝叶斯本人是否会支持这个以他命名的概率非常广义的解释。拉普拉斯证明了贝叶斯定理的一个更普遍的版本,并将之用于解决天体力学、医学统计中的问题,在有些情况下,甚至用于法理学。但是拉普拉斯并不认为该定理对于概率论很重要。他还是坚持使用了概率的经典解释。

弗兰克·普伦普顿·拉姆齐在《数学基础》(1931年)中首次建议将主观置信度作为概率的一种解释。Ramsey视这种解释为概率的频率解释的一个补充,而频率解释在当时更为广泛接受。统计学家Bruno de Finetti于1937年采纳了Ramsey的观点,将之作为概率的频率解释的一种可能的代替。L. J. Savage在《统计学基础》(1954年)中拓展了这个思想。

有人试图将“置信度”的直观概念进行形式化的定义和应用。最普通的应用是基于打赌:置信度反映在行为主体愿意在命题上下注的意愿上。

当信任有程度的时候,概率计算的定理测量信任的理性程度,就像一阶逻辑的定理测量信任的理性程度一样。很多人将置信度视为经典的真值(真或假)的一种扩展。

Harold Jeffreys, Richard T. Cox, Edwin Jaynes和I. J. Good研探了贝叶斯理论。其他著名贝叶斯理论的支持者包括John Maynard Keynes和B.O. Koopman。

贝叶斯法则的原理

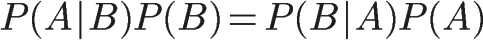

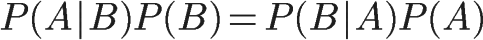

通常,事件A在事件B(发生)的条件下的概率,与事件B在事件A的条件下的概率是不一样的;然而,这两者是有确定的关系,贝叶斯法则就是这种关系的陈述。

作为一个规范的原理,贝叶斯法则对于所有概率的解释是有效的;然而,频率主义者和贝叶斯主义者对于在应用中概率如何被赋值有着不同的看法:频率主义者根据随机事件发生的频率,或者总体样本里面的个数来赋值概率;贝叶斯主义者要根据未知的命题来赋值概率。一个结果就是,贝叶斯主义者有更多的机会使用贝叶斯法则。

贝叶斯法则是关于随机事件A和B的条件概率和边缘概率的。

其中L(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性。

在贝叶斯法则中,每个名词都有约定俗成的名称:

Pr(A)是A的先验概率或边缘概率。之所以称为"先验"是因为它不考虑任何B方面的因素。

Pr(A|B)是已知B发生后A的条件概率,也由于得自B的取值而被称作A的后验概率。

Pr(B|A)是已知A发生后B的条件概率,也由于得自A的取值而被称作B的后验概率。

Pr(B)是B的先验概率或边缘概率,也作标准化常量(normalized constant)。

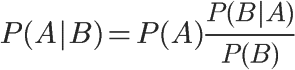

按这些术语,Bayes法则可表述为:

后验概率 = (似然度 * 先验概率)/标准化常量 也就是说,后验概率与先验概率和似然度的乘积成正比。

另外,比例Pr(B|A)/Pr(B)也有时被称作标准似然度(standardised likelihood),Bayes法则可表述为:

后验概率 = 标准似然度 * 先验概率

要理解贝叶斯推断,必须先理解贝叶斯定理。后者实际上就是计算"条件概率"的公式。

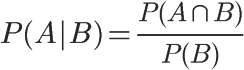

所谓"条件概率"(Conditional probability),就是指在事件B发生的情况下,事件A发生的概率,用P(A|B)来表示。

根据文氏图,可以很清楚地看到在事件B发生的情况下,事件A发生的概率就是P(A∩B)除以P(B)。

因此,

同理可得,

所以,

即,

这就是条件概率的计算公式。

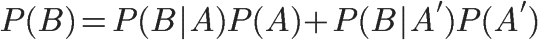

全概率公式

由于后面要用到,所以除了条件概率以外,这里还要推导全概率公式。

假定样本空间S,是两个事件A与A'的和。

上图中,红色部分是事件A,绿色部分是事件A',它们共同构成了样本空间S。

在这种情况下,事件B可以划分成两个部分。

即

在上一节的推导当中,我们已知

所以,

这就是全概率公式。它的含义是,如果A和A'构成样本空间的一个划分,那么事件B的概率,就等于A和A'的概率分别乘以B对这两个事件的条件概率之和。

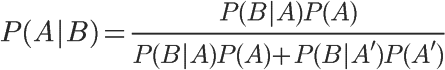

将这个公式代入上一节的条件概率公式,就得到了条件概率的另一种写法:

贝叶斯推断的含义

对条件概率公式进行变形,可以得到如下形式:

我们把P(A)称为"先验概率"(Prior probability),即在B事件发生之前,我们对A事件概率的一个判断。P(A|B)称为"后验概率"(Posterior probability),即在B事件发生之后,我们对A事件概率的重新评估。P(B|A)/P(B)称为"可能性函数"(Likelyhood),这是一个调整因子,使得预估概率更接近真实概率。

所以,条件概率可以理解成下面的式子:

后验概率 = 先验概率 x 调整因子这就是贝叶斯推断的含义。我们先预估一个"先验概率",然后加入实验结果,看这个实验到底是增强还是削弱了"先验概率",由此得到更接近事实的"后验概率"。

在这里,如果"可能性函数"P(B|A)/P(B)>1,意味着"先验概率"被增强,事件A的发生的可能性变大;如果"可能性函数"=1,意味着B事件无助于判断事件A的可能性;如果"可能性函数"<1,意味着"先验概率"被削弱,事件A的可能性变小。

别墅和狗

一座别墅在过去的 20 年里一共发生过 2 次被盗,别墅的主人有一条狗,狗平均每周晚上叫 3 次,在盗贼入侵时狗叫的概率被估计为 0.9,问题是:在狗叫的时候发生入侵的概率是多少?

我们假设 A 事件为狗在晚上叫,B 为盗贼入侵,则 P(A) = 3 / 7,P(B)=2/(20·365)=2/7300,P(A | B) = 0.9,按照公式很容易得出结果:P(B|A)=0.9*(2/7300)/(3/7)=0.00058

容器里的球

另一个例子,现分别有 A,B 两个容器,在容器 A 里分别有 7 个红球和 3 个白球,在容器 B 里有 1 个红球和 9 个白球,现已知从这两个容器里任意抽出了一个球,且是红球,问这个红球是来自容器 A 的概率是多少?

假设已经抽出红球为事件 B,从容器 A 里抽出球为事件 A,则有:P(B) = 8 / 20,P(A) = 1 / 2,P(B | A) = 7 / 10,按照公式,则有:P(A|B)=(7 / 10)*(1 / 2)/(8/20)=0.875

贝叶斯公式为利用搜集到的信息对原有判断进行修正提供了有效手段。在采样之前,经济主体对各种假设有一个判断(先验概率),关于先验概率的分布,通常可根据经济主体的经验判断确定(当无任何信息时,一般假设各先验概率相同),较复杂精确的可利用包括最大熵技术或边际分布密度以及相互信息原理等方法来确定先验概率分布。

贝叶斯定理的推广

对于变量有二个以上的情况,贝式定理亦成立。例如:

P(A|B,C)=P(B|A)P(A)P(C|A,B)/(P(B)*P(C|B))

这个式子可以由套用多次二个变量的贝式定理及条件机率的定义导出。

贝叶斯理论及应用

【例子】水果糖问题

为了加深对贝叶斯推断的理解,我们看两个例子。

第一个例子。两个一模一样的碗,一号碗有30颗水果糖和10颗巧克力糖,二号碗有水果糖和巧克力糖各20颗。现在随机选择一个碗,从中摸出一颗糖,发现是水果糖。请问这颗水果糖来自一号碗的概率有多大?

我们假定,H1表示一号碗,H2表示二号碗。由于这两个碗是一样的,所以P(H1)=P(H2),也就是说,在取出水果糖之前,这两个碗被选中的概率相同。因此,P(H1)=0.5,我们把这个概率就叫做"先验概率",即没有做实验之前,来自一号碗的概率是0.5。

再假定,E表示水果糖,所以问题就变成了在已知E的情况下,来自一号碗的概率有多大,即求P(H1|E)。我们把这个概率叫做"后验概率",即在E事件发生之后,对P(H1)的修正。

根据条件概率公式,得到

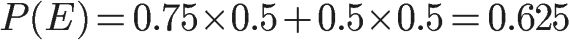

已知,P(H1)等于0.5,P(E|H1)为一号碗中取出水果糖的概率,等于0.75,那么求出P(E)就可以得到答案。根据全概率公式,

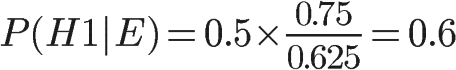

所以,

将数字代入原方程,得到

这表明,来自一号碗的概率是0.6。也就是说,取出水果糖之后,H1事件的可能性得到了增强。