这段时间一直在重构公司的项目代码,所以非常关注软件架构的设计,回顾我的架构接触史:第一次接触C#和.NET的时候就知道了三层架构和多层架构,当时被DAL和BLL等分层震惊了,原来软件设计还有那么多门道;毕业之后工作一直在使用多层架构,接着是MVC架构的出现,这种快速开发web站点的架构横扫整个行业;后来进入大厂工作,接触到了DDD;最近几年微服务架构又风声水起。

整体下来我最开始用了三层架构、然后是多层架构,接着是MVC架构配合多层架构,最后到了微服务架构,现在深刻理解那句话:没有最好的架构,只有最合适的架构。

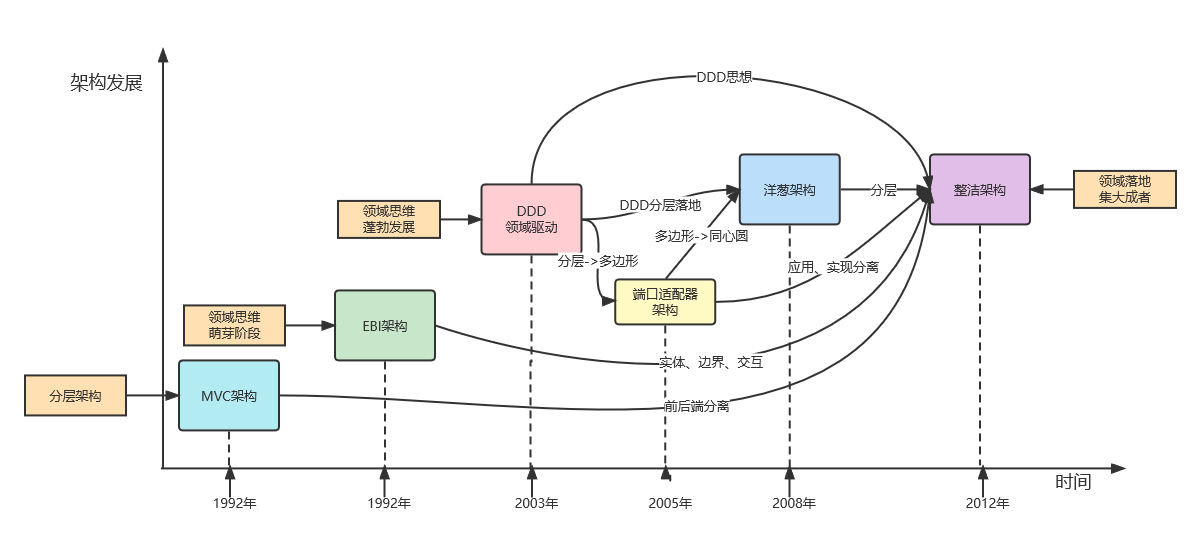

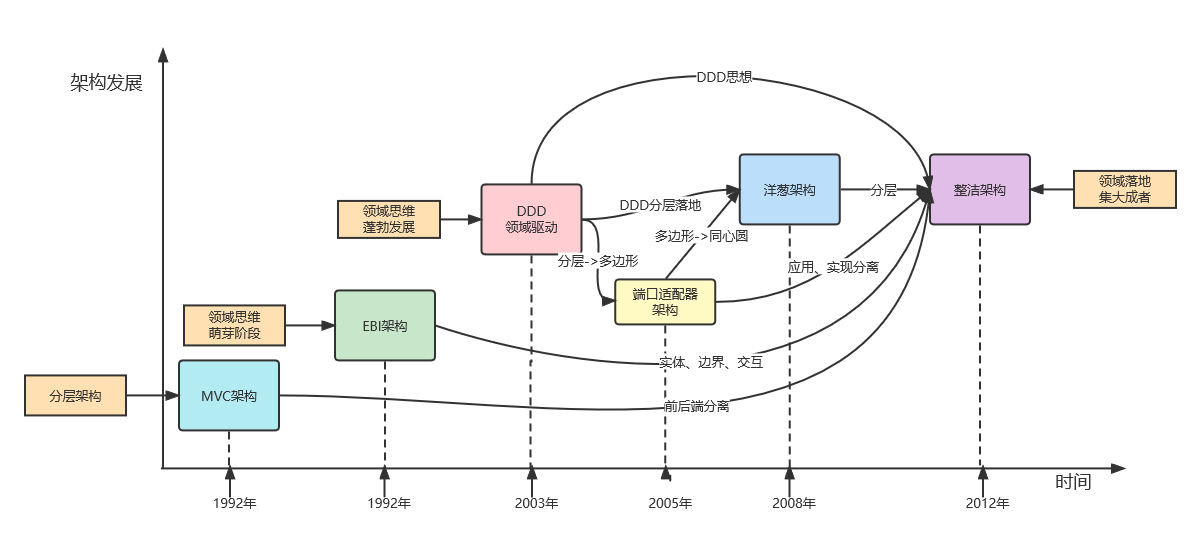

网上看到有个人总结传统的架构演变之路:

三层架构:这是最简单、同时也是最成熟的软件应用程序架构,它将应用程序组织到三个逻辑和物理计算层中,包括表示层或用户界面、用于处理数据的应用(业务逻辑)程序层和用于存储和管理应用程序关联数据的数据层。大型项目中很少用,但是我还是会在一些小工具和小应用里运用。

多层架构:这种架构是三层架构的升级版,就是增加更多层对系统进行隔离,提高可扩展性和复用性,当然也增加了系统的复杂度。这是我刚毕业那家年用得最多的架构。

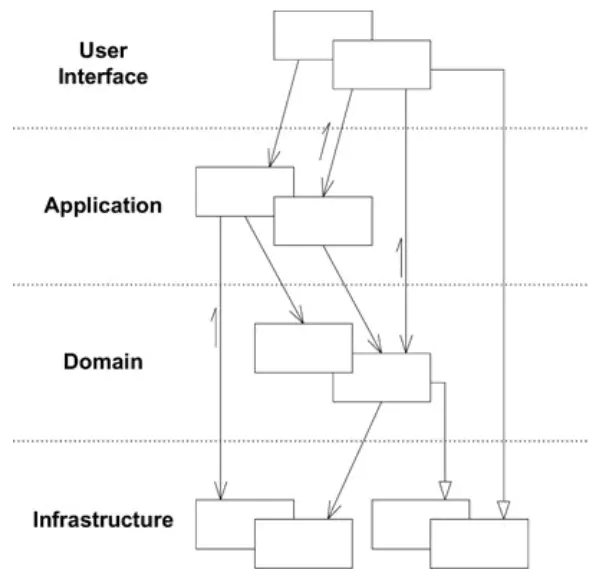

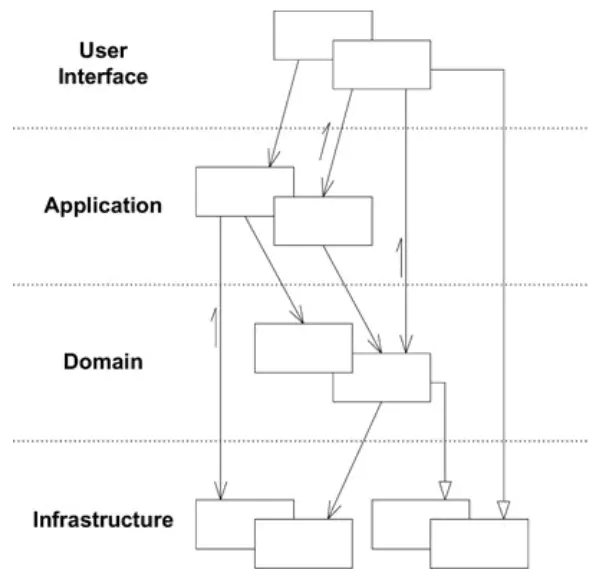

基于DDD的分层架构:采用领域驱动设计的思想设计的多层架构,以领域模型为核心、使用依赖注入和控制反转等技术来实现软件,对系统进行解耦,获得最大限度地可维护性和可扩展性。这是我现在在项目中用得最多的架构。

领域模型准确反映了业务语言,而传统数据对象除了简单setter/getter方法外,没有任何业务方法,即失血模型,那么DDD领域模型就是充血模型(业务方法定义在实体对象中)。首次清晰描述了领域驱动的分层实现并统一了业务语言。单一职责、低耦合、高内聚、业务内核沉淀。

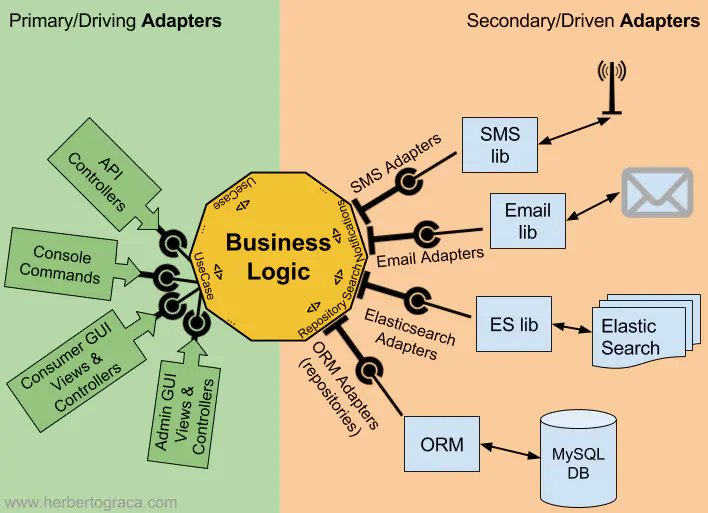

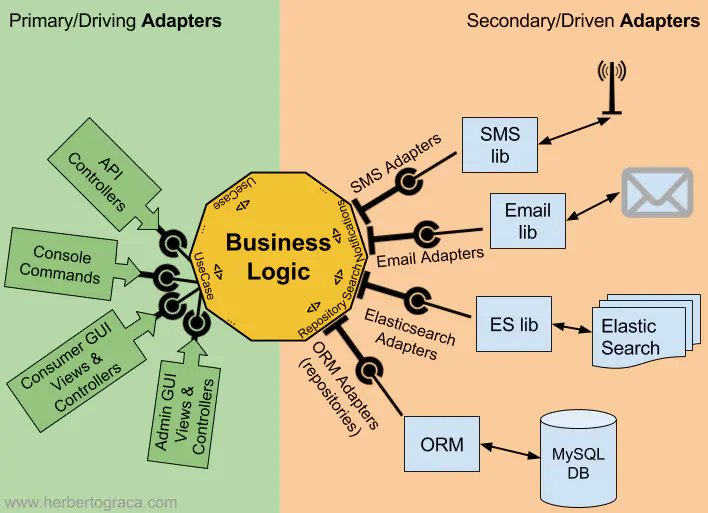

六边形架构:让用户、程序、自动化测试和批处理脚本可以平等地驱动应用,让应用的开发和测试可以独立于其最终运行的设备和数据库。

左侧: 代表 UI 的适配器被称为主适配器,它们发起了对应用的一些操作,端口(应用层API)和它的具体实现(controller实现)都在应用内部。右侧: 表示和后端工具链接的适配器,被称为从适配器,它们只会对主适配器的操作作出响应,端口在应用内部(业务接口),具体实现(impl)在应用之外。

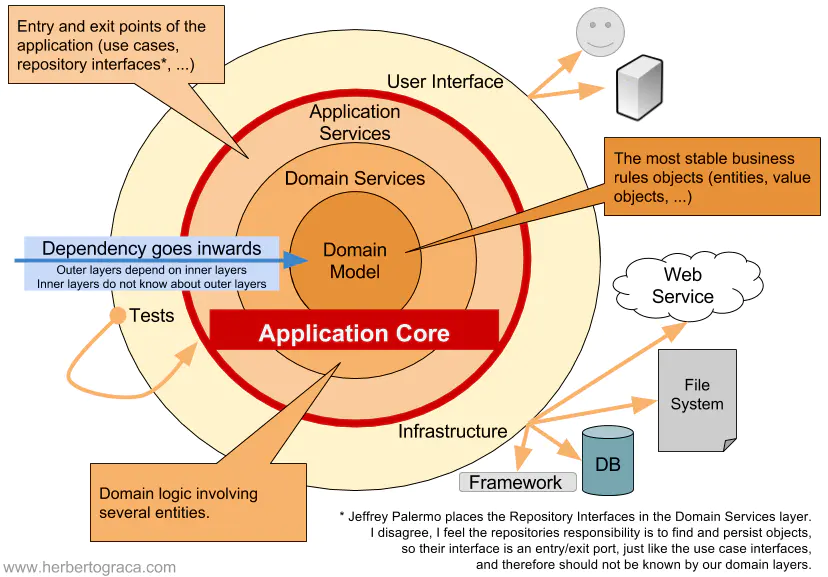

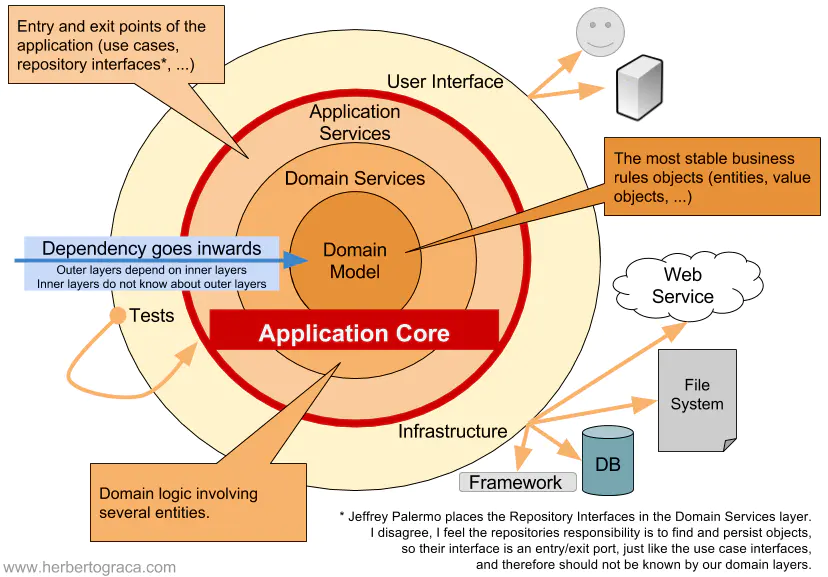

洋葱架构:在端口和适配器架构的基础上贯彻了将领域放在应用中心,将传达机制(UI)和系统使用的基础设施(ORM、搜索引擎、第三方 API...)放在外围的思路。洋葱架构在业务逻辑中加入了一些在“领域驱动设计”中被识别出来的层次。

围绕独立的对象模型构建应用。内层定义接口,外层实现接口。依赖的方向指向圆心。所有的应用代码可以独立于基础设施编译和运行。职责分离更彻底,高内聚低耦合。更好的可测试性和可维护性。

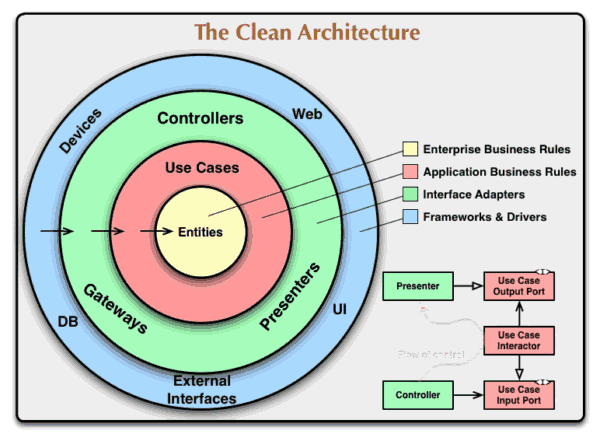

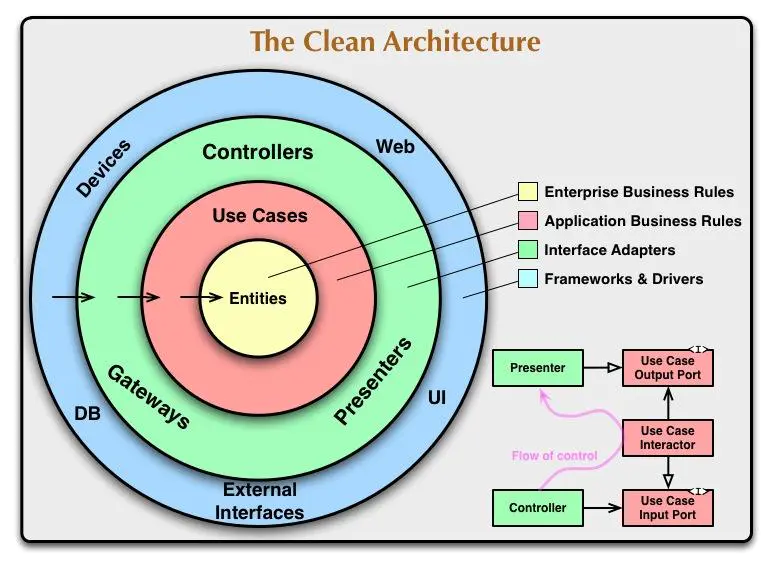

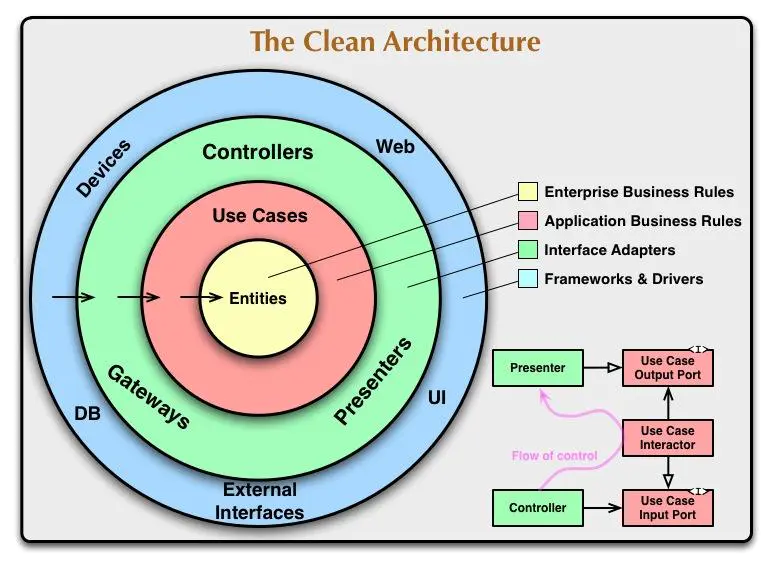

整洁架构:这套架构是站在巨人的肩膀上,把MVC、EBI、端口适配器、洋葱架构、DDD融会贯通,形成了一套落地实践方案。

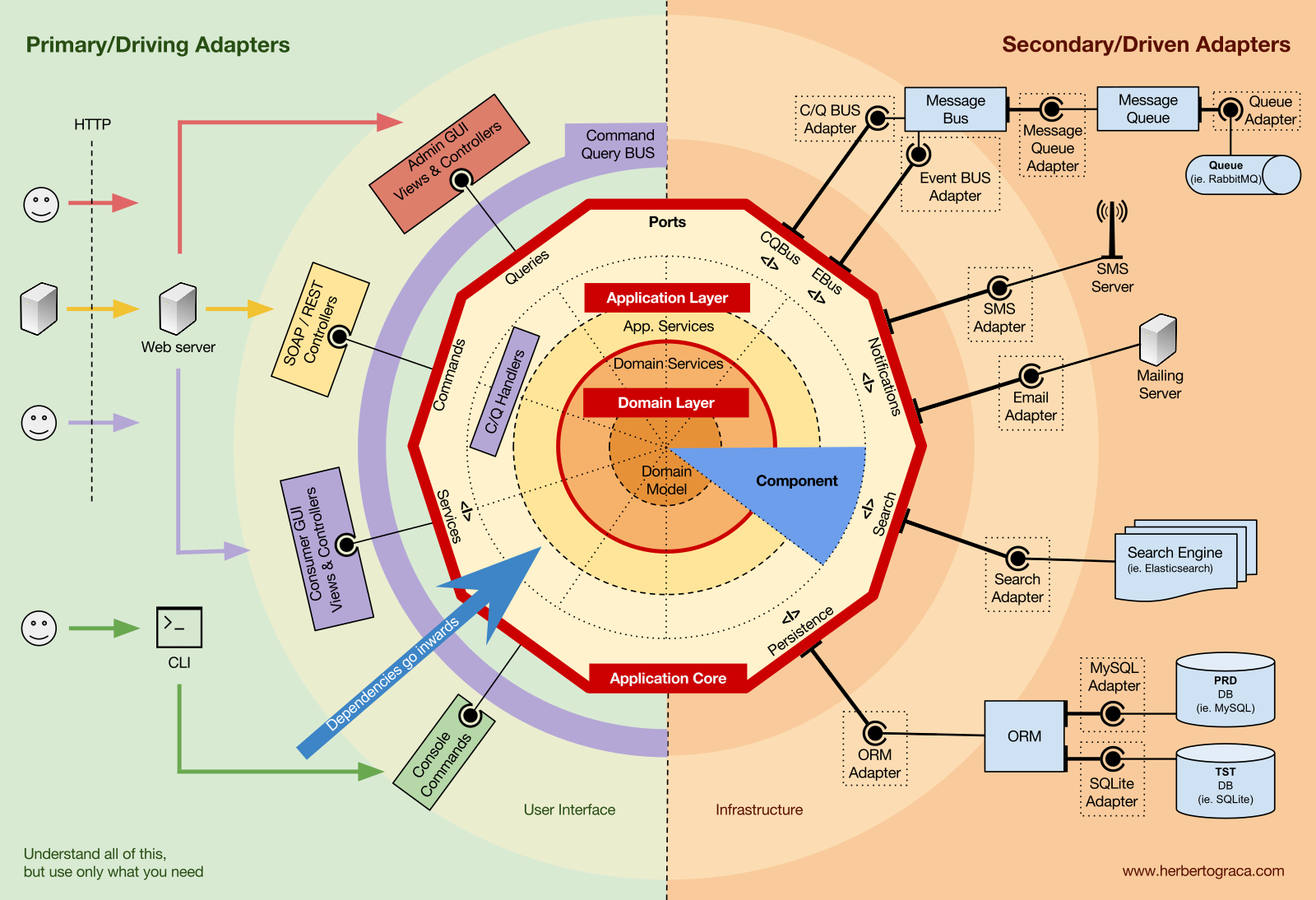

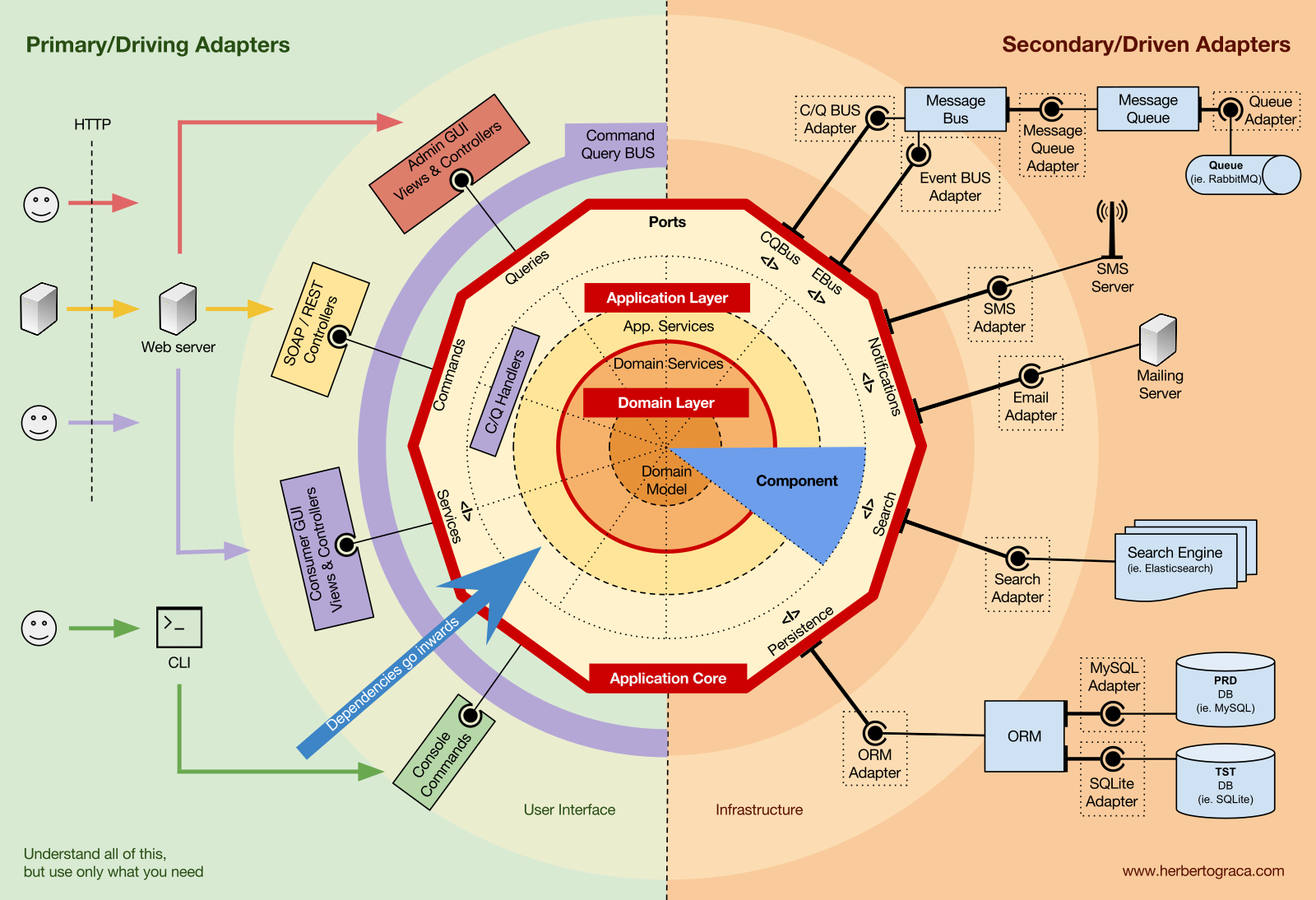

清晰架构:融合 DDD、洋葱架构、整洁架构、CQRS等一系列架构的信息,这种架构很复杂,你可以根据实际情况来选择。

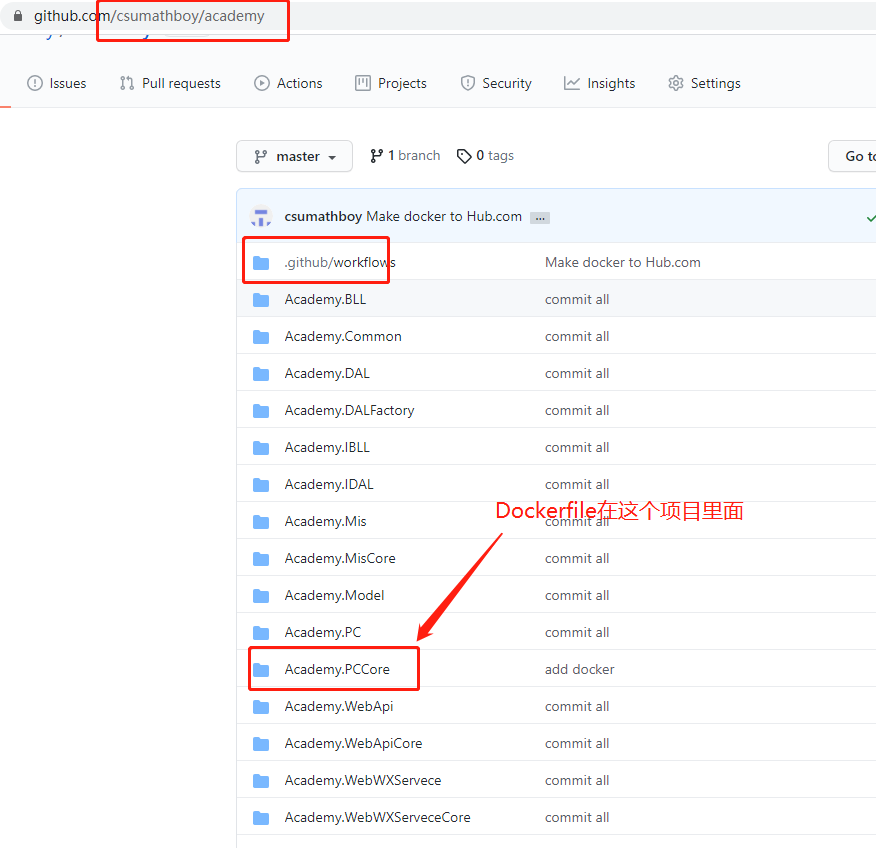

微服务架构:微服务架构的诞生是因为docker的兴起,因为可以更好地管理各种部署,所以可以将一个大型系统拆分部署到docker之中,每个小服务都能实现集群部署。我个人认为并非一开始就要上微服务架构,架构是不断演化的过程,哪怕是一开始就定位很大系统,可以先划分出基本的服务就行(比如登录系统、支付中心、内容服务、接口开放平台和后台系统),更细的划分可以随着业务的发展不断演化——当然前提是要一直保证代码的整洁和简洁、遵循基本的面向对象代码原则。

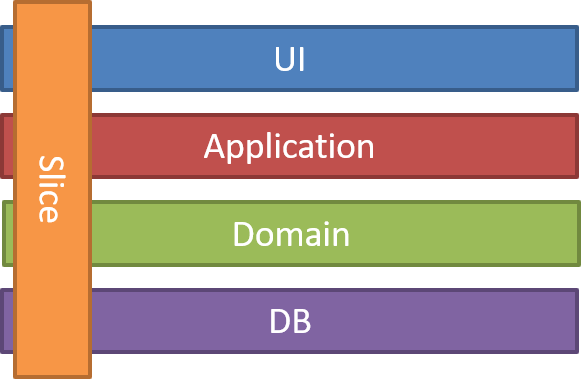

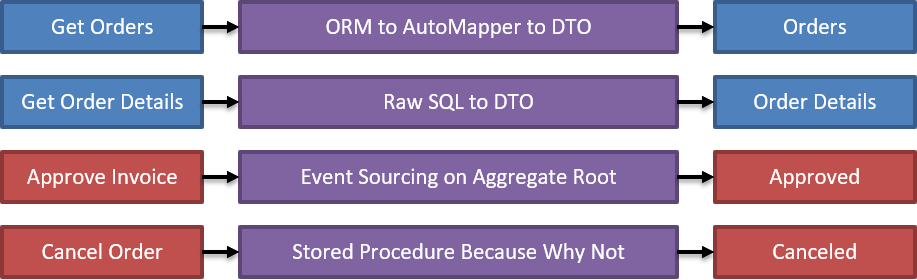

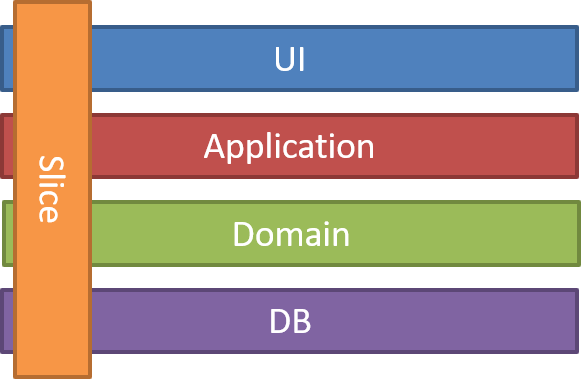

垂直切片架构:我是最近才接触到了这种架构,我们的项目最近用到了MediatR和AutoMapper,这两个开源项目的作者Bogard JIMMY BOGARD在自己的项目中实现了这种架构,通过反思洋葱架构和整洁架构等各种分层和抽象得出来的一种架构,作者不建议做太多的分层,因为各种以来会导致大量的问题,作者认为在微服务架构里面特别实用,当然代码也会准从DDD的设计原则。作者认为在所谓传统正常的“N层”或六边形或任何架构中,通过垂直切片移除这些层障碍,并沿着变化轴聚合在一起: